PⅤD金属及化合物薄膜

发布时间:2017/5/23 21:10:31 访问次数:1843

在微电子器件和集成电路中使用金属薄膜的场合很多,有导电性能良好的铝、铜、金、银等,多是PM6658作为与硅接触的内电极和(或)互连布线;有与硅接触势垒高且不发生互扩散的镍、铂、镉、镍铬和钨等,可作为扩散阻挡层或势垒层;还有一些金属薄膜与硅或二氧化硅的附着特性好,如钛、铬等可作为黏附层。而化合物薄膜多是作为扩散阻挡层或势垒层,如氮化钛硅化钨等。这些薄膜都可以采用PVD工艺制备。另外,有些C、0工艺难以淀积的薄膜也可以采用PVD工艺制各。

铝及铝合金薄膜淀积

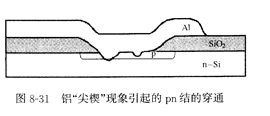

在集成电路中铝膜是使用最早、用途最广,也是最重要的金属薄膜。块状金属铝的电阻率为2・7uΩ・cm,铝膜的电阻率略高于块状材料,1um厚铝膜的电阻率约为3uΩ・cm,具有良好的导电 性能。铝膜通常作为与硅接触的内电极和互连布线。制作铝膜内电极时,为了与衬底硅能形成良好的欧姆接触,通常淀积之后再在520℃左右退火。退火过程中,硅-铝互扩散,在界面硅一侧出现铝的“尖楔”,由于集成电路的源漏结或发射结都很浅,“尖楔”现象可能导致结穿通,性能下降甚至失效,如图⒏31所示是铝“尖楔”现象引起的pll结的穿通。

由铝-硅相图(见图⒈16)可知,在520℃时,硅在铝中的固溶度为1%,因此界面处的硅向铝中扩散,而留下的位置又被铝填充,进而形成铝“尖楔”。为了避免“尖楔”现象,可使用含硅1%左右的硅铝合金作为内电极材料。另外,铝(包括铝硅合金)薄膜的抗电迁移特性差,在硅铝中再掺人2%左右的铜可以改善,从而提高互连布线的可靠性。从⒛世纪80年代末开始就普遍采用铝硅铜合金薄膜作为集成电路的互连布线。

铝薄膜的制各通常采用P、①工艺,其中真空蒸镀是最早采用的方法,从早期的电阻真空镀钼,到电子束真空镀铝,再到当前普遍采用的磁控溅射淀积铝。而真空蒸镀工艺难以淀积成分准确的合金薄膜,因此,铝合金薄膜大都采用磁控溅射工艺制备。

在微电子器件和集成电路中使用金属薄膜的场合很多,有导电性能良好的铝、铜、金、银等,多是PM6658作为与硅接触的内电极和(或)互连布线;有与硅接触势垒高且不发生互扩散的镍、铂、镉、镍铬和钨等,可作为扩散阻挡层或势垒层;还有一些金属薄膜与硅或二氧化硅的附着特性好,如钛、铬等可作为黏附层。而化合物薄膜多是作为扩散阻挡层或势垒层,如氮化钛硅化钨等。这些薄膜都可以采用PVD工艺制备。另外,有些C、0工艺难以淀积的薄膜也可以采用PVD工艺制各。

铝及铝合金薄膜淀积

在集成电路中铝膜是使用最早、用途最广,也是最重要的金属薄膜。块状金属铝的电阻率为2・7uΩ・cm,铝膜的电阻率略高于块状材料,1um厚铝膜的电阻率约为3uΩ・cm,具有良好的导电 性能。铝膜通常作为与硅接触的内电极和互连布线。制作铝膜内电极时,为了与衬底硅能形成良好的欧姆接触,通常淀积之后再在520℃左右退火。退火过程中,硅-铝互扩散,在界面硅一侧出现铝的“尖楔”,由于集成电路的源漏结或发射结都很浅,“尖楔”现象可能导致结穿通,性能下降甚至失效,如图⒏31所示是铝“尖楔”现象引起的pll结的穿通。

由铝-硅相图(见图⒈16)可知,在520℃时,硅在铝中的固溶度为1%,因此界面处的硅向铝中扩散,而留下的位置又被铝填充,进而形成铝“尖楔”。为了避免“尖楔”现象,可使用含硅1%左右的硅铝合金作为内电极材料。另外,铝(包括铝硅合金)薄膜的抗电迁移特性差,在硅铝中再掺人2%左右的铜可以改善,从而提高互连布线的可靠性。从⒛世纪80年代末开始就普遍采用铝硅铜合金薄膜作为集成电路的互连布线。

铝薄膜的制各通常采用P、①工艺,其中真空蒸镀是最早采用的方法,从早期的电阻真空镀钼,到电子束真空镀铝,再到当前普遍采用的磁控溅射淀积铝。而真空蒸镀工艺难以淀积成分准确的合金薄膜,因此,铝合金薄膜大都采用磁控溅射工艺制备。

热门点击

热门点击

- 薄膜中的应力

- 消像旋措施

- LPE主要有两种方式

- 光学畸变校正

- 4种超浅结离子掺杂新技术的比较

- 辐射制冷

- 膜的致密性

- 二氧化硅薄膜中的杂质

- 曝光是使光刻掩模板与涂上光刻胶的衬底对准

- 光波相位相同的空间各点所连成的面叫波面

推荐技术资料

推荐技术资料

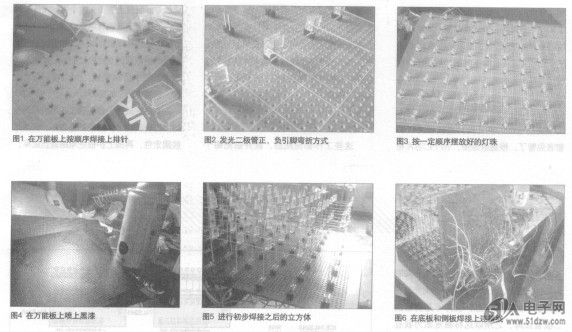

- 单片机版光立方的制作

- N视频: http://v.youku.comN_sh... [详细]

公网安备44030402000607

公网安备44030402000607