SRC1203U开关触点间隙中的电弧

发布时间:2020/1/27 17:44:24 访问次数:764

SRC1203U触点电动力除了由于电流线在接触点附近的收缩现象而引起以外,与触点相连的,通过大电流的导体在一定的布置下,也可能在触点上引起电动力。以图2-15的结构为例,触点下面垂直的两段导体中的电流,在动触点附近建立的磁场中受到一个使触点分离的电动力Pdd。

为了改善触点的接触性能,保证开关电器可靠的工作和电力系统的安全运行,往往采取电动力补偿措施来削弱电动斥力的影响。但是在后面将会讨论到,电动力可以帮助开关电器熄灭电弧,这可以说是它的有利方面。

触点弹跳触点弹跳是发生在触点闭合过程中的一种现象。由于触点发生的弹跳使得触点的闭合不是一次完成的,而需要经过多次的闭合、回跳、再闭合、再回跳……直至最后闭合。所以触点弹跳也可称为触点的机械振动或触点回跳。引起触点弹跳的原因有二,其一是由于在闭合过程中的碰撞;其二是因为触点存在的电动斥力,将已闭合的动触点推斥开。

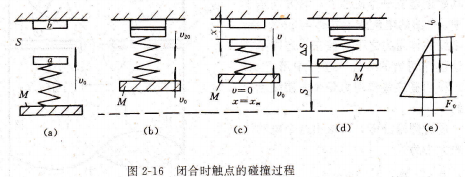

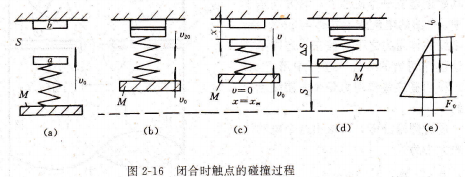

图2-16 闭合时触点的碰撞过程,(a)触点口以速度o0向静触点运动;(b)两触点碰撞瞬间;(c)动触点四被弹回的极限位置;(d)碰撞结束;(e)触点压缩弹簧特性,其中J为弹簧的自由高度。

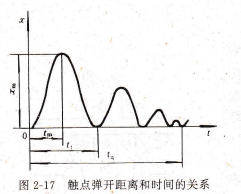

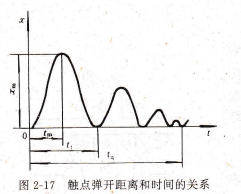

图2-16所示的是闭合时触点的碰撞过程,图中口为动触点,莎为静触点,触点间隙为S,超行程为uS,触点弹簧的自由高度为J,预压缩量为zo,相应的触点初压力为FO,触桥是M。在触点闭合过程中,动触点夕以速度v0和静触点沙相碰撞。由于静触点3是固定不动的,而动触点夕具有较高的速度,则碰撞的结果使动触点夕以速度v2。向相反的方向弹回,使得动触点夕和静触点3又分离开。同时,当动触点夕弹回的过程中,触点弹簧因受压缩而产生一个反对动触点夕向反方向运动的力,促使动触点弹回的速度u2。逐渐降低到零,如图2-16(c)所示。以后动触点伤又重新开始向静触点3的方向运动。于是,动、静触点又重新闭合,发生第二次碰撞。可见触点的闭合过程是经过一系列的碰撞后才完成的。这种现象正像一个玻璃珠掉到水泥地板上,玻璃珠会上下弹跳几下,最触点弹开距离和时间的关系.

出强光和能够导电的近似于圆柱形的气体―这就是电弧。电弧在生产和生活中早已得到广泛的应用。但是开关触点间隙中的电弧却是十分有害的。因为电弧的存在,一方面使电路中的电流一般不是在触点分离的瞬间立即下降为零,而是要穿过触点间的空气间隙持续一段时间,延迟了电路的开断。另一方面,电弧的高温会烧损用来接通和开断电路的触点,或发生熔焊现象。在严重的情况下,电弧还可能破坏绝缘,造成母线短路,烧毁设备,烧伤操作人员,甚至能引起开关电器的爆炸和火灾。这些在飞机电器中是绝对不允许的,否则就会危及飞机的安全。

因此,在本课程中研究电弧的目的,不在于如何利用电弧的特性为生产和生活服务,而在于采取怎样的措施使电弧不产生,或者产生后使电弧存在的时间尽量缩短,以减轻其危害的程度。换句话说,这里研究电弧的目的是为了尽快地熄灭电弧。

弧隙中的气体由绝缘状态变为导电状态,使得电流得以通过的现象,叫做气体放电。电弧是气体放电的一种形式,还有火花放电也是气体放电的一种形式。因此,为了了解电弧和火花放电的性质,首先应了解气体放电的物理过程。

气体放电的物理基础,游离和激励的概念,众所周知,常规的空气以及一些常见的气体(例如氧气、氢气、氮气、二氧化碳以及各种惰性气体)都是很好的绝缘体,它们的原子和分子都是呈电中性的。然而弧隙中的气体,在发生电弧或火花放电时,能够维持电路中的电流继续流通,这说明这些气体已经不是绝缘体而变成能导电的气体了。也就是说,这些气体中的原子和分子已不再是电中性了,而有带电粒子存在于这些气体中,带电粒子是由气体游离产生的,如图2-17所示。

按照原子理论,物质的原子是由原子核和围绕原子核轨道运动的电子所构成的。在正常状态下,原子核外的电子在原子核吸引力的作用下,按照一定规律分布在较低能级的轨道上。只有外界能量(如热、光、碰撞等)作用于原子时,使得原子的最外层电子吸收这些能量,才有可能使这些电子克服原子核的引力跳到更外层较高能级的轨道上去。跳到更外层更高能级轨道上的电子是不稳定的,它会受到原子核的引力作用而自动跳回到原来能级的轨道上来。在跳回过程中,电子以量子辐射的形式放出它所吸收的多余的能量,其大小可用下式表示:

ly=E1-E2=nv (2-21)

式中 u―电子辐射的量子能(J);

hj―普朗克常数,九=6・624×10ˉm(J・s);

v―辐射能频率(Hz);

E1―电子跳离的外轨道能级;

E2―电子跳入的内轨道能级。

当外界作用于原子的能量足够大,使得最外层电子吸收了这部分能量后能够挣脱原子核引力的束缚而成为自由电子,而原来是中性的原子或分子(以后统称为中性粒子)由于失去一个电子而变成为带一个正电荷的正离子,这种现象称为游离。游离所需的能量叫做游离能。因为一个电子的游离能uy可以表示为一个电子的电荷与一电位差之乘积,即

lyy=uyy (J) (2-22)

深圳市唯有度科技有限公司http://wydkj.51dzw.com/

SRC1203U触点电动力除了由于电流线在接触点附近的收缩现象而引起以外,与触点相连的,通过大电流的导体在一定的布置下,也可能在触点上引起电动力。以图2-15的结构为例,触点下面垂直的两段导体中的电流,在动触点附近建立的磁场中受到一个使触点分离的电动力Pdd。

为了改善触点的接触性能,保证开关电器可靠的工作和电力系统的安全运行,往往采取电动力补偿措施来削弱电动斥力的影响。但是在后面将会讨论到,电动力可以帮助开关电器熄灭电弧,这可以说是它的有利方面。

触点弹跳触点弹跳是发生在触点闭合过程中的一种现象。由于触点发生的弹跳使得触点的闭合不是一次完成的,而需要经过多次的闭合、回跳、再闭合、再回跳……直至最后闭合。所以触点弹跳也可称为触点的机械振动或触点回跳。引起触点弹跳的原因有二,其一是由于在闭合过程中的碰撞;其二是因为触点存在的电动斥力,将已闭合的动触点推斥开。

图2-16 闭合时触点的碰撞过程,(a)触点口以速度o0向静触点运动;(b)两触点碰撞瞬间;(c)动触点四被弹回的极限位置;(d)碰撞结束;(e)触点压缩弹簧特性,其中J为弹簧的自由高度。

图2-16所示的是闭合时触点的碰撞过程,图中口为动触点,莎为静触点,触点间隙为S,超行程为uS,触点弹簧的自由高度为J,预压缩量为zo,相应的触点初压力为FO,触桥是M。在触点闭合过程中,动触点夕以速度v0和静触点沙相碰撞。由于静触点3是固定不动的,而动触点夕具有较高的速度,则碰撞的结果使动触点夕以速度v2。向相反的方向弹回,使得动触点夕和静触点3又分离开。同时,当动触点夕弹回的过程中,触点弹簧因受压缩而产生一个反对动触点夕向反方向运动的力,促使动触点弹回的速度u2。逐渐降低到零,如图2-16(c)所示。以后动触点伤又重新开始向静触点3的方向运动。于是,动、静触点又重新闭合,发生第二次碰撞。可见触点的闭合过程是经过一系列的碰撞后才完成的。这种现象正像一个玻璃珠掉到水泥地板上,玻璃珠会上下弹跳几下,最触点弹开距离和时间的关系.

出强光和能够导电的近似于圆柱形的气体―这就是电弧。电弧在生产和生活中早已得到广泛的应用。但是开关触点间隙中的电弧却是十分有害的。因为电弧的存在,一方面使电路中的电流一般不是在触点分离的瞬间立即下降为零,而是要穿过触点间的空气间隙持续一段时间,延迟了电路的开断。另一方面,电弧的高温会烧损用来接通和开断电路的触点,或发生熔焊现象。在严重的情况下,电弧还可能破坏绝缘,造成母线短路,烧毁设备,烧伤操作人员,甚至能引起开关电器的爆炸和火灾。这些在飞机电器中是绝对不允许的,否则就会危及飞机的安全。

因此,在本课程中研究电弧的目的,不在于如何利用电弧的特性为生产和生活服务,而在于采取怎样的措施使电弧不产生,或者产生后使电弧存在的时间尽量缩短,以减轻其危害的程度。换句话说,这里研究电弧的目的是为了尽快地熄灭电弧。

弧隙中的气体由绝缘状态变为导电状态,使得电流得以通过的现象,叫做气体放电。电弧是气体放电的一种形式,还有火花放电也是气体放电的一种形式。因此,为了了解电弧和火花放电的性质,首先应了解气体放电的物理过程。

气体放电的物理基础,游离和激励的概念,众所周知,常规的空气以及一些常见的气体(例如氧气、氢气、氮气、二氧化碳以及各种惰性气体)都是很好的绝缘体,它们的原子和分子都是呈电中性的。然而弧隙中的气体,在发生电弧或火花放电时,能够维持电路中的电流继续流通,这说明这些气体已经不是绝缘体而变成能导电的气体了。也就是说,这些气体中的原子和分子已不再是电中性了,而有带电粒子存在于这些气体中,带电粒子是由气体游离产生的,如图2-17所示。

按照原子理论,物质的原子是由原子核和围绕原子核轨道运动的电子所构成的。在正常状态下,原子核外的电子在原子核吸引力的作用下,按照一定规律分布在较低能级的轨道上。只有外界能量(如热、光、碰撞等)作用于原子时,使得原子的最外层电子吸收这些能量,才有可能使这些电子克服原子核的引力跳到更外层较高能级的轨道上去。跳到更外层更高能级轨道上的电子是不稳定的,它会受到原子核的引力作用而自动跳回到原来能级的轨道上来。在跳回过程中,电子以量子辐射的形式放出它所吸收的多余的能量,其大小可用下式表示:

ly=E1-E2=nv (2-21)

式中 u―电子辐射的量子能(J);

hj―普朗克常数,九=6・624×10ˉm(J・s);

v―辐射能频率(Hz);

E1―电子跳离的外轨道能级;

E2―电子跳入的内轨道能级。

当外界作用于原子的能量足够大,使得最外层电子吸收了这部分能量后能够挣脱原子核引力的束缚而成为自由电子,而原来是中性的原子或分子(以后统称为中性粒子)由于失去一个电子而变成为带一个正电荷的正离子,这种现象称为游离。游离所需的能量叫做游离能。因为一个电子的游离能uy可以表示为一个电子的电荷与一电位差之乘积,即

lyy=uyy (J) (2-22)

深圳市唯有度科技有限公司http://wydkj.51dzw.com/

公网安备44030402000607

公网安备44030402000607