电子制造与防静电

发布时间:2011/8/27 14:08:31 访问次数:1642

1.静电对电子制造的危害 HBS075ZH-A2V

在电子制造技术中,就目前我们实际应用的工艺技术中,静电现象几乎是有百害而无一利。其危害可分为两类:一是由静电引力引起的浮游尘埃的吸附;二是由静电放电引起的介质击穿。

1)静电吸附

在半导体元器件的生产制造过程中,由于大量使用了石英及高分子物质制成的器具和材料,其绝缘度很高,在使用过程中一些不可避免的摩擦可造成其表面电荷不断积聚,且电位愈来愈高。由于静电的力学效应,很容易使工作场所的浮游尘埃吸附于芯片表面,而很小的尘埃吸附就有可能影响半导体器件的良好性能。因此在半导体制造中把控制浮游尘埃作为厂房洁净的重要指标。

2)静电放电与介质击穿

由静电引起元器件的内部击穿是电子装备中静电危害的主要方式,是电子装备制造中最普遍、最严重的危害。

随着半导体技术的发展,集成电路的工艺线越来越小,集成度越来越高,集成电路的内绝缘层越来越薄,互连导线宽度与间距越来越小,例如CMOS器件绝缘层的典型厚度约为0.lμm,其相应耐击穿电压在80~100V; VMOS器件的绝缘层更薄,击穿电压在30V甚至低至20V。

人体所感应的静电电压一般可达lkV以上,这就意味着,倘若我们在工作中自身所带的静电电位与IC按触,那么几乎所有的IC都将被破坏,这种危险存在于任何没有采取静电防护措施的工作环境中。而在电子产品制造中以及运输、存储等过程中所产生的静电电压也远远超过MOS器件的击穿电压,往往会使器件产生击穿失效,造成损失。

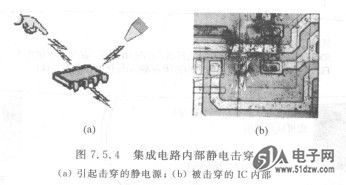

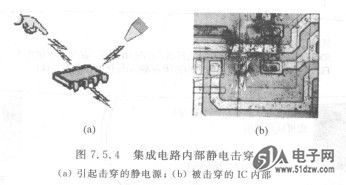

静电电压可以分为硬击穿和软击穿两种。硬击穿是直接使器件失效,一般在装配完成后的检测中可以发现;而软击穿是器件局部结构损伤和性能降低(见图7.5.4),是对元器件使用寿命的一种潜在威胁,往往不表现为器件立即失效,而是在实际应用中性能降低

或逐渐失效。由于软击穿在产品检测时容易漏网,在使用中出现问题时又容易归结为其他原因,因而软击穿容易被忽略,造成的危害比硬击穿更厉害。

2.静电敏感器件与静电源

1)静电敏感器件(SSD)

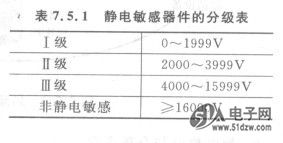

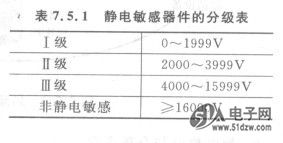

对静电反应敏感的器件称为静电敏感元器件(SSD),表7.5.1所示为静电敏感器件的分级表。静电敏感器件主要是指超大规模集成电路,特别是金属氧化物半导体(MOS电路)。

不同元器件静电敏感程度各不相同,例如VMOS为30~1800V,MOSFET为100~200V、砷化镓FET为100~300V.肖特基二极管为300~2500V,SMD薄膜电阻器为300~3000V等。虽然各器件静电敏感度的范围尽管较大,但其下限一般都只有数十伏至数百伏,低于电子制作或工业生产中操作者、工作台面、工具所带的静电压,因而发生静电损害的可能性很大。另外,装有静电敏感器件的单板也易受静电损伤,电路设计、布板、加工、测试与维修中都存在风险。

2)电子产品制造中的静电源

(1)人体静电。人体的活动,人与衣服、鞋、袜等物体之间,以及服装、鞋底与工作台、坐椅、地面的摩擦、接触和分离等产生的静电电压为0.5~2kV,是电子产品制造中主要静电源之一;

(2)元器件与包装。树脂、漆膜、塑料膜封装的器件放人包装中运输时,器件表面写包装材料摩擦能产生几百伏到几千伏以上的静电电压,对敏感器件形成威胁;

(3)普通工作台面,墙体、地板等,受到摩擦也可产生几百到几千伏静电;

(4)电子生产设备和工具。例如电烙铁、波峰焊机、再流焊炉、贴装机、调试和检测等设备内的高压变压器、交/直流电路都会在设备中感应出静电。

3.ESD原理及控制方法 HC5513BIM

在电子产品制造过程中,产生静电是不可避免的,关键在于有效防护;所谓防静电主要是防止静电对敏感器件放电。有关静电的产生、危害及静电防护等已经形成一个独立的技术学科,通常称为静电释放(electro-static discharge,ESD)。在电子制造技术中,ESD是产品设计与制造环境不可或缺的一个重要的环境技术。

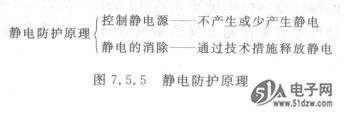

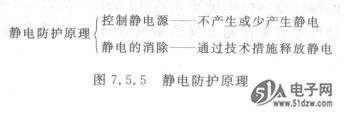

1)静电防护原理(见图7.5.5)

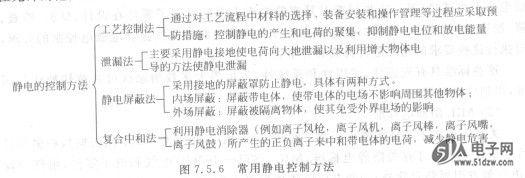

2)静电的控制方法

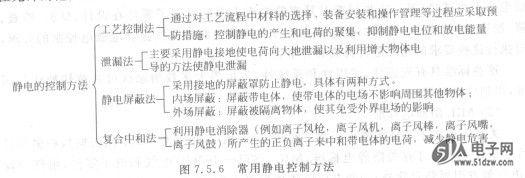

静电的控制技术是在静电电荷积聚不可避免的情况下,采取综合措施将静电危害控制在允许的范围内。常用静电控制方法如图7.5.6所示。

3)静电防护系统

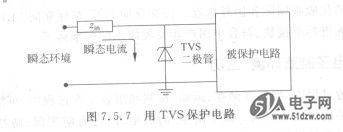

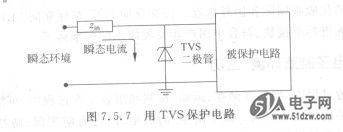

静电防护工作涉及电子系统设计与制造的所有环节。从电路设计中在器件内部设置静电防护元件的器件级静电防护,到在电路信号输入端设计静电防护元件的电路级静电防护(例如图7.5.7所示的在电路中增加TVS保护电路),以及生产环境的防静电设计;具体制造过程中敏感电子产品的制造、装配、处理、检查、试验、维修、包装、运输、倍存、使用等各个环节,都必须充分考虑到静电防护,这是一种串联模式,符合“链条效应”原则,即任一环节上的失误,都将导致整个防护工作的失败;同时,它又与敏感产品所处的环境(接触的物品、空气气氛、湿度、地面、工作台、椅、加工设备、工具等)和操作人员着装(包括穿戴的服装、帽子、鞋袜、手套、腕带等)有直接关系,任一方面的疏漏或失误,都将导致静电防护工作的失败。

生产环境的防静电设计是静电防护的最后一道防线,也是ESD控制关键所在。

因此静电防护工作应该采用系统工程方法,从静电防护的系统要求着眼,全面地考虑设计、制造各个环节及其协调工作,才能将静电对电子系统的影响控制在可以接受的范围内。

4.静电防护的相关国际标准和国家标准

1)国际标准

在防静电控制领域公认的、具有权威性的国际标准是IEC和MIL防静电标准。

(1) IEC防静电标准

在IEC组织中,至少有5个技术委员会(或分技术委员会)是与防静电技术工作有关的,并制订了部分防静电标准或标准草案。已经公布的标准有IEC801-2《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性第2部分:静电放电要求》、IEC24-2《信息技术设备(ITE)抗扰度 第2部分:静电放电要求》、IEC1087(1991)《评定带电表面放电的导则》、IEC93(1980)《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率的试验方法》、IEC61000-4-2《静电放电抗干扰试验》等。这些标准对易遭静电损害的电气电子零件在设计、试验、检查、维修、制造、加工、装配、安装、包装、储存等各个环节在制订和实施静电放电控制的要求,及对执行这些要求的情况进行检查和评审。

这些标准具有先进性、实用性和系统性,为世界大多数国家认可并被转换成各国标准,得到广泛应用。

(2) MIL防静电标准

美国军用电子产品防静电控制工作起步早(始于20世纪70年代初期),积多年经验后发布并不断修订有关防静电标准,MIL-STD-1686B《电气和电子零件、组件与设备(电气触发引爆装置除外)的静电放电防护控制大纲》和DoD-HDBK-263《电气和电子零件、组件与设备(电气触发引爆装置除外)的静电放电防护控制手册》等标准具有很强的实用性和权威性,已为各国公谀。

2)国内防静电标准

国内有航天系统、电子产品工艺标委会、全国无线电干扰标委会参加防静电标准制定。已发布的标准有:GB12059-1989《电子工业用合成纤维防静电网性能及试验方法》、GB/T13926.2-1992《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 静电放电要求》、GB/T17626.2《静电放电抗干扰试验》、SJ20154--1992《信息技术设备静电放电敏感度试验》、QJ1875-1990《静电测试方法》、QJ1693-1989《电子元器件防静电要求》、QJ1950--1990《防静电操作系统技术要求》等。

与其他电子行业标准类似,我国防静电标准存在先进性不够、系统性不强的缺点,当前重要工作是消化吸收国际和国外标准。民标靠向IEC,军标靠向MIL,在消化吸收基础上建立和国外先进标准接轨、符合中国产业发展需求的标准体系。

1.静电对电子制造的危害 HBS075ZH-A2V

在电子制造技术中,就目前我们实际应用的工艺技术中,静电现象几乎是有百害而无一利。其危害可分为两类:一是由静电引力引起的浮游尘埃的吸附;二是由静电放电引起的介质击穿。

1)静电吸附

在半导体元器件的生产制造过程中,由于大量使用了石英及高分子物质制成的器具和材料,其绝缘度很高,在使用过程中一些不可避免的摩擦可造成其表面电荷不断积聚,且电位愈来愈高。由于静电的力学效应,很容易使工作场所的浮游尘埃吸附于芯片表面,而很小的尘埃吸附就有可能影响半导体器件的良好性能。因此在半导体制造中把控制浮游尘埃作为厂房洁净的重要指标。

2)静电放电与介质击穿

由静电引起元器件的内部击穿是电子装备中静电危害的主要方式,是电子装备制造中最普遍、最严重的危害。

随着半导体技术的发展,集成电路的工艺线越来越小,集成度越来越高,集成电路的内绝缘层越来越薄,互连导线宽度与间距越来越小,例如CMOS器件绝缘层的典型厚度约为0.lμm,其相应耐击穿电压在80~100V; VMOS器件的绝缘层更薄,击穿电压在30V甚至低至20V。

人体所感应的静电电压一般可达lkV以上,这就意味着,倘若我们在工作中自身所带的静电电位与IC按触,那么几乎所有的IC都将被破坏,这种危险存在于任何没有采取静电防护措施的工作环境中。而在电子产品制造中以及运输、存储等过程中所产生的静电电压也远远超过MOS器件的击穿电压,往往会使器件产生击穿失效,造成损失。

静电电压可以分为硬击穿和软击穿两种。硬击穿是直接使器件失效,一般在装配完成后的检测中可以发现;而软击穿是器件局部结构损伤和性能降低(见图7.5.4),是对元器件使用寿命的一种潜在威胁,往往不表现为器件立即失效,而是在实际应用中性能降低

或逐渐失效。由于软击穿在产品检测时容易漏网,在使用中出现问题时又容易归结为其他原因,因而软击穿容易被忽略,造成的危害比硬击穿更厉害。

2.静电敏感器件与静电源

1)静电敏感器件(SSD)

对静电反应敏感的器件称为静电敏感元器件(SSD),表7.5.1所示为静电敏感器件的分级表。静电敏感器件主要是指超大规模集成电路,特别是金属氧化物半导体(MOS电路)。

不同元器件静电敏感程度各不相同,例如VMOS为30~1800V,MOSFET为100~200V、砷化镓FET为100~300V.肖特基二极管为300~2500V,SMD薄膜电阻器为300~3000V等。虽然各器件静电敏感度的范围尽管较大,但其下限一般都只有数十伏至数百伏,低于电子制作或工业生产中操作者、工作台面、工具所带的静电压,因而发生静电损害的可能性很大。另外,装有静电敏感器件的单板也易受静电损伤,电路设计、布板、加工、测试与维修中都存在风险。

2)电子产品制造中的静电源

(1)人体静电。人体的活动,人与衣服、鞋、袜等物体之间,以及服装、鞋底与工作台、坐椅、地面的摩擦、接触和分离等产生的静电电压为0.5~2kV,是电子产品制造中主要静电源之一;

(2)元器件与包装。树脂、漆膜、塑料膜封装的器件放人包装中运输时,器件表面写包装材料摩擦能产生几百伏到几千伏以上的静电电压,对敏感器件形成威胁;

(3)普通工作台面,墙体、地板等,受到摩擦也可产生几百到几千伏静电;

(4)电子生产设备和工具。例如电烙铁、波峰焊机、再流焊炉、贴装机、调试和检测等设备内的高压变压器、交/直流电路都会在设备中感应出静电。

3.ESD原理及控制方法 HC5513BIM

在电子产品制造过程中,产生静电是不可避免的,关键在于有效防护;所谓防静电主要是防止静电对敏感器件放电。有关静电的产生、危害及静电防护等已经形成一个独立的技术学科,通常称为静电释放(electro-static discharge,ESD)。在电子制造技术中,ESD是产品设计与制造环境不可或缺的一个重要的环境技术。

1)静电防护原理(见图7.5.5)

2)静电的控制方法

静电的控制技术是在静电电荷积聚不可避免的情况下,采取综合措施将静电危害控制在允许的范围内。常用静电控制方法如图7.5.6所示。

3)静电防护系统

静电防护工作涉及电子系统设计与制造的所有环节。从电路设计中在器件内部设置静电防护元件的器件级静电防护,到在电路信号输入端设计静电防护元件的电路级静电防护(例如图7.5.7所示的在电路中增加TVS保护电路),以及生产环境的防静电设计;具体制造过程中敏感电子产品的制造、装配、处理、检查、试验、维修、包装、运输、倍存、使用等各个环节,都必须充分考虑到静电防护,这是一种串联模式,符合“链条效应”原则,即任一环节上的失误,都将导致整个防护工作的失败;同时,它又与敏感产品所处的环境(接触的物品、空气气氛、湿度、地面、工作台、椅、加工设备、工具等)和操作人员着装(包括穿戴的服装、帽子、鞋袜、手套、腕带等)有直接关系,任一方面的疏漏或失误,都将导致静电防护工作的失败。

生产环境的防静电设计是静电防护的最后一道防线,也是ESD控制关键所在。

因此静电防护工作应该采用系统工程方法,从静电防护的系统要求着眼,全面地考虑设计、制造各个环节及其协调工作,才能将静电对电子系统的影响控制在可以接受的范围内。

4.静电防护的相关国际标准和国家标准

1)国际标准

在防静电控制领域公认的、具有权威性的国际标准是IEC和MIL防静电标准。

(1) IEC防静电标准

在IEC组织中,至少有5个技术委员会(或分技术委员会)是与防静电技术工作有关的,并制订了部分防静电标准或标准草案。已经公布的标准有IEC801-2《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性第2部分:静电放电要求》、IEC24-2《信息技术设备(ITE)抗扰度 第2部分:静电放电要求》、IEC1087(1991)《评定带电表面放电的导则》、IEC93(1980)《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率的试验方法》、IEC61000-4-2《静电放电抗干扰试验》等。这些标准对易遭静电损害的电气电子零件在设计、试验、检查、维修、制造、加工、装配、安装、包装、储存等各个环节在制订和实施静电放电控制的要求,及对执行这些要求的情况进行检查和评审。

这些标准具有先进性、实用性和系统性,为世界大多数国家认可并被转换成各国标准,得到广泛应用。

(2) MIL防静电标准

美国军用电子产品防静电控制工作起步早(始于20世纪70年代初期),积多年经验后发布并不断修订有关防静电标准,MIL-STD-1686B《电气和电子零件、组件与设备(电气触发引爆装置除外)的静电放电防护控制大纲》和DoD-HDBK-263《电气和电子零件、组件与设备(电气触发引爆装置除外)的静电放电防护控制手册》等标准具有很强的实用性和权威性,已为各国公谀。

2)国内防静电标准

国内有航天系统、电子产品工艺标委会、全国无线电干扰标委会参加防静电标准制定。已发布的标准有:GB12059-1989《电子工业用合成纤维防静电网性能及试验方法》、GB/T13926.2-1992《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 静电放电要求》、GB/T17626.2《静电放电抗干扰试验》、SJ20154--1992《信息技术设备静电放电敏感度试验》、QJ1875-1990《静电测试方法》、QJ1693-1989《电子元器件防静电要求》、QJ1950--1990《防静电操作系统技术要求》等。

与其他电子行业标准类似,我国防静电标准存在先进性不够、系统性不强的缺点,当前重要工作是消化吸收国际和国外标准。民标靠向IEC,军标靠向MIL,在消化吸收基础上建立和国外先进标准接轨、符合中国产业发展需求的标准体系。

上一篇:洁净技术及其在电子制造中的应用

上一篇:电子制造环境“三防”

公网安备44030402000607

公网安备44030402000607