一种新型FC和WLP的柔性凸点技术

发布时间:2008/6/3 0:00:00 访问次数:925

关键词:fc;fcb;wlp; 柔性凸点

中图分类号:tn305.94 文献标识码

1 引言

尽管各种电子产品中使用的封装形式多种多样,如dip、pga、sop、qfp、bga、csp、fc、mcm和3d等,但作为芯片与外电路连接的方式,也仅有三种,即:丝焊(wb)、载带自动焊(tab)和倒装焊(fcb)技术。

wb的历史最悠久,应用最广泛,技术也最成熟,至今仍是各种封装互连的主流;tab应用与wb相比则较为有限,主要在薄膜晶体管显示器(tft文章编号lcd)电子产品中使用,其次也在计算机、汽车电子、打印头、电子手表及医疗电子上应用;fcb将成为未来封装互连的主流,近几年的发展尤其令人瞩目,在各类封装领域中fcb取代wb成为封装互连主流已是大势所趋。根据调查机构techsearch所做的调查,全球采用fcb技术的fc 2001年仅为10亿片,2003年增至20亿片,2005年将突破35亿片。届时,fcb可望超过wb封装互连而成为市场主流。

bga、csp和fc都是fcb的封装互连形式,bga、csp可视为包含了丰富内容、“放大”了的fc;而wlp则是在各种csp中最具发展前景的,这种wlp与fc相比较,除面阵焊球引脚节距比fc的凸点节距更大些,因而更适合当前smt的应用之外,在制作方法上二者几乎无差别。只有在应用时,往往fc与基板间要增加下填充工艺,以补偿由于机械震动冲击、特别是由于电源或温度的周期变化所引起的焊点与基板间热失配应力。对于wlp,由于下填充工艺与安装wlp的smt工艺不兼容,在满足一定可靠性要求的情况下,可以不添加下填充工艺。

在今后大量使用fc和wlp时,能否既不增加下填充工艺,又能与smt工艺兼容,并共同提高fc和wlp的可靠性呢?这就是本文要回答的问题——一种新型fc和wlp焊接可靠性的柔性凸点技术。

2 fcb技术概览

2.1 fcb技术的起源

fcb技术源自20世纪60年代初美国ibm公司研制开发出的在芯片—卜制作凸点的fcb技术,1964年首先制成混合集成电路(hic)组件并用于电子计算机上。这种技术最先使用电镀ni-au的cu球,再用pb-sn焊料包裹,但cu球不能太小,否则凸点难以向更小方向发展。由此,ibm公司又研制开发了不用cu球,完全用pb-sn形成凸点的方法,即可控塌陷芯片连接,如图1所示。

c4技术的开发成功,使ic芯片的fcb实现了多点一次性焊接互连(wb为逐点焊接互连);pb-sn易于熔化再流,并可弥补因凸点高度不一致或基板不平而引起的高度差。fcb时由于pb-sn处于熔化状态,所加的焊接压力小,从而不易损伤芯片和焊点;特别是pb-sn熔化时具有较大的表面张力,使焊接具有“自对准”效果,即使fcb时芯片与基板焊区对位偏移,也会在pb-sn再流时回到对中位置。

2.2 fcb的优越性

20世纪80年代以来,随着ic向lsi、vlsi的发展,其i/o数不断增加,使满足各类电子整机和系统要求的电子封装产品不断提升并具有高性能、多功能、高频高速、小型化、薄型化、轻型化、便携化、智能化及低成本等特点,这些封装形式从插装型的dip,到smd型的sop、qfp,再到先进封装bga、csp、fc等。qfp之前的i/o引脚为周边型排列,只能达到数百个引脚;而bga以后的i/o引脚则为面阵型排列,引脚即是焊球,可从数百直至数千个。特别是csp的出现,使一直困扰着封装界并往往成为封装“瓶颈”的“芯片小而封装大”的矛盾终于得到解

决,而今日wlp更成为各类csp的发展主流,这就很自然地进入更高一级的fc和fcb封装互连阶段。

在当今飞速发展的信息化时代,wlp和fcb技术之所以受到人们的青睐,是由于与其他封装及wb、tab封装互连相比,这两种技术有其显著的优越性:

①能减小信号引脚电感,提高信号传输能力;

②可减小电源引脚电感;

③能提高信号抗干扰能力,减小信号的失真度;

④能获得卓越的热、电性能及可靠性;

⑤能减小电子封装部件的尺寸;

⑥i/o引脚可全面阵排列(包括有源区),且随着引脚节距的缩小,i/o引脚大量增加,目前已超过2500个;

⑦由于c4焊球的自对准效果,对smt安装再流工艺更加宽松,成品率及可靠性会更高。

fc的成本问题仍是当前使用中的关键因素之一,但人们相信,这种无封装的“

关键词:fc;fcb;wlp; 柔性凸点

中图分类号:tn305.94 文献标识码

1 引言

尽管各种电子产品中使用的封装形式多种多样,如dip、pga、sop、qfp、bga、csp、fc、mcm和3d等,但作为芯片与外电路连接的方式,也仅有三种,即:丝焊(wb)、载带自动焊(tab)和倒装焊(fcb)技术。

wb的历史最悠久,应用最广泛,技术也最成熟,至今仍是各种封装互连的主流;tab应用与wb相比则较为有限,主要在薄膜晶体管显示器(tft文章编号lcd)电子产品中使用,其次也在计算机、汽车电子、打印头、电子手表及医疗电子上应用;fcb将成为未来封装互连的主流,近几年的发展尤其令人瞩目,在各类封装领域中fcb取代wb成为封装互连主流已是大势所趋。根据调查机构techsearch所做的调查,全球采用fcb技术的fc 2001年仅为10亿片,2003年增至20亿片,2005年将突破35亿片。届时,fcb可望超过wb封装互连而成为市场主流。

bga、csp和fc都是fcb的封装互连形式,bga、csp可视为包含了丰富内容、“放大”了的fc;而wlp则是在各种csp中最具发展前景的,这种wlp与fc相比较,除面阵焊球引脚节距比fc的凸点节距更大些,因而更适合当前smt的应用之外,在制作方法上二者几乎无差别。只有在应用时,往往fc与基板间要增加下填充工艺,以补偿由于机械震动冲击、特别是由于电源或温度的周期变化所引起的焊点与基板间热失配应力。对于wlp,由于下填充工艺与安装wlp的smt工艺不兼容,在满足一定可靠性要求的情况下,可以不添加下填充工艺。

在今后大量使用fc和wlp时,能否既不增加下填充工艺,又能与smt工艺兼容,并共同提高fc和wlp的可靠性呢?这就是本文要回答的问题——一种新型fc和wlp焊接可靠性的柔性凸点技术。

2 fcb技术概览

2.1 fcb技术的起源

fcb技术源自20世纪60年代初美国ibm公司研制开发出的在芯片—卜制作凸点的fcb技术,1964年首先制成混合集成电路(hic)组件并用于电子计算机上。这种技术最先使用电镀ni-au的cu球,再用pb-sn焊料包裹,但cu球不能太小,否则凸点难以向更小方向发展。由此,ibm公司又研制开发了不用cu球,完全用pb-sn形成凸点的方法,即可控塌陷芯片连接,如图1所示。

c4技术的开发成功,使ic芯片的fcb实现了多点一次性焊接互连(wb为逐点焊接互连);pb-sn易于熔化再流,并可弥补因凸点高度不一致或基板不平而引起的高度差。fcb时由于pb-sn处于熔化状态,所加的焊接压力小,从而不易损伤芯片和焊点;特别是pb-sn熔化时具有较大的表面张力,使焊接具有“自对准”效果,即使fcb时芯片与基板焊区对位偏移,也会在pb-sn再流时回到对中位置。

2.2 fcb的优越性

20世纪80年代以来,随着ic向lsi、vlsi的发展,其i/o数不断增加,使满足各类电子整机和系统要求的电子封装产品不断提升并具有高性能、多功能、高频高速、小型化、薄型化、轻型化、便携化、智能化及低成本等特点,这些封装形式从插装型的dip,到smd型的sop、qfp,再到先进封装bga、csp、fc等。qfp之前的i/o引脚为周边型排列,只能达到数百个引脚;而bga以后的i/o引脚则为面阵型排列,引脚即是焊球,可从数百直至数千个。特别是csp的出现,使一直困扰着封装界并往往成为封装“瓶颈”的“芯片小而封装大”的矛盾终于得到解

决,而今日wlp更成为各类csp的发展主流,这就很自然地进入更高一级的fc和fcb封装互连阶段。

在当今飞速发展的信息化时代,wlp和fcb技术之所以受到人们的青睐,是由于与其他封装及wb、tab封装互连相比,这两种技术有其显著的优越性:

①能减小信号引脚电感,提高信号传输能力;

②可减小电源引脚电感;

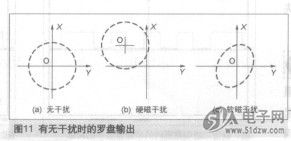

③能提高信号抗干扰能力,减小信号的失真度;

④能获得卓越的热、电性能及可靠性;

⑤能减小电子封装部件的尺寸;

⑥i/o引脚可全面阵排列(包括有源区),且随着引脚节距的缩小,i/o引脚大量增加,目前已超过2500个;

⑦由于c4焊球的自对准效果,对smt安装再流工艺更加宽松,成品率及可靠性会更高。

fc的成本问题仍是当前使用中的关键因素之一,但人们相信,这种无封装的“

上一篇:SOP集成电路塑料封装模具

上一篇:用于圆片级封装的新技术

公网安备44030402000607

公网安备44030402000607