研制龙芯CPU的策略考虑

发布时间:2008/5/28 0:00:00 访问次数:601

前言:我重贴旧文,是让大家留心里面有很重要一段,即“"code morphing"的二进制编译技术”那段。

凭借risc指令集的先天优势,再加上intel所用的x86指令集继续提升性能方面的固有瓶颈,龙芯完全可能在性能上迅速接近intel的cpu。

但龙芯进军桌面电脑市场还有个问题,就是龙芯不能直接使用运行在pc上的与x86兼容的程序。

当然我们可以以国家意志全面移植常用的程序,虽没技术难题,但要耗费大量人力。当然我认为值得。

但“"code morphing"的二进制编译技术”却提供了我们一个奇兵制胜的可能。龙芯完全可以加一块硬件就直接运行在pc上的与x86兼容的程序。

这个想法最早来自俄国,在美国做成芯片后因问题多被放弃。

但这并不意味这条路走不通。外国人纯粹从商业考虑,当然不会很坚持。

计算所实际上将这方向暂时放在一边。毕竟他们资源有限,已经满负荷了。

可以说,由于国家投入不足。这么重要的方向没能人继续探索。

建议国家加大投资,不要放过任何重要的机会。还有,由于事关重大,建议将投资成倍提高,在华为芯片部启动一个cpu项目,指令集与龙芯一致,以便将来可用同样的上层软件。

愿网友们尽其所能支持我们自己的cpu。

中科院计算所李国杰:研制龙芯cpu的策略考虑

2002年9月28日中国科学院新闻发言人在中科院计算所迎十六大创新成就展上隆重宣布,在中科院知识创新工程和国家863计划支持下,计算所研制成功龙芯一号通用处理器,已通过产品测试与专家鉴定,可投入商品化生产。一石激起千层浪,社会各界对这一重大成果盼望已久,反映热烈。在龙芯一号cpu研制过程中,我们面临一系列的技术决策。技术路线正确与否不仅影响科研的进度,而且将决定龙芯cpu未来的命运。我国科技界与产业界至今对如何快速而健康地发展我国ic产业,特别是对如何发展cpu产业还没有达成共识。本文以研制龙芯cpu的策略考虑为基础,对发展我国的集成电路设计产业提出一些观点与看法,请教于全国同行,旨在抛砖引玉,希望对决策层尽快做出科学决策有所裨益。

彩屏和弦手机大比拼 户外运动,练出好形体!

一、 跨越与跟踪

我国底子薄、基础差,发展高技术应当以模仿跟踪为主还是争取跨越式发展,已经争论了很多年,科技部制定十五863战略时提出要实现从以跟踪为主到跨越发展的转变,指导思想已经明确。但对于比国外落后十多年的cpu技术,我们有没有后发优势,能不能实现跨越式发展,许多人似乎又有点忧郁,有点信心不足。在网上经常可看到这样的议论:国外芯片公司有成千上万的设计高手,每年投入数十亿美元研究开发经费,中国才投入几千万元人民币,就想做先进的cpu,只能看成是小孩子玩家家。于是就有人建议:中国只能先从芯片封装入手,建几条芯片加工生产线,先做一些美国甚至台湾ic企业现在不想做了的事,等挣到一些钱,跟洋人学到一些本事再考虑先进的芯片设计。这可能是西方某些人心目中的全球经济一体化下的世界分工。

我们必须承认,跨越发展需要一定的条件,包括技术与经验的积累。因此我们应积极吸引外资(包括台资)在中国境内建立芯片加工厂、封装厂、测试厂、半导体设备厂和有关化工原料厂,尽快在国内形成完整的ic产业链。未来3-5年内中国有望成为世界ic产业的重要加工基地,这是我国新的产业增长点,应大力支持发展。

但是,ic加工业是资金高度密集的产业,一条0.18微米生产线,一般要投资15亿美元以上,国外对先进ic加工设备出口中国仍有许多限制,因此:我国在芯片加工方面实现跨越式发展难度相当大。相对而言,芯片设计是智力高度密集型产业,虽然ic设计产业的收入目前只占整个ic产业10%左右,但营业额增长率高于制造业3倍以上。台湾ic设计业98年99年的投资回报率分别为21.6%和39%,比ic制造业的回报率(4.%和12.6%)高几倍。据麦卡锡公司预测,中国国内ic设计业2010年的收入可达100亿美元。中国目前有200多家ic设计企业,真正高水平的设计人才可能不到1000人,但是我国有专业基础从事芯片前端设计的人力资源丰富,许多研究所和大学都有不少从事系统和硬件设计的人才。芯片设计的知识产权和专利很多都体现在系统级设计上,尤其是当进入片上系统(soc)设计时,系统级的创新更加重要。芯片物理设计方面的人才我国非常缺乏,而高水平的物理设计又特别需要经验,这方面人才的培养与引进需要一个过程。但龙芯一号cpu物理设计的成功表明有系统级设计经验的人转入物理设计并不是一件高不可攀的事,入门并不难,只要有一股钻劲,经过几年的积累,我国一定会出现一批物理设计的高手。当然物理设计本身是一门高深的技术,微电子专业的人才是物理设计的主力。因此,我们认为,中国实现ic产业跨越发展的主要希望在芯片

前言:我重贴旧文,是让大家留心里面有很重要一段,即“"code morphing"的二进制编译技术”那段。

凭借risc指令集的先天优势,再加上intel所用的x86指令集继续提升性能方面的固有瓶颈,龙芯完全可能在性能上迅速接近intel的cpu。

但龙芯进军桌面电脑市场还有个问题,就是龙芯不能直接使用运行在pc上的与x86兼容的程序。

当然我们可以以国家意志全面移植常用的程序,虽没技术难题,但要耗费大量人力。当然我认为值得。

但“"code morphing"的二进制编译技术”却提供了我们一个奇兵制胜的可能。龙芯完全可以加一块硬件就直接运行在pc上的与x86兼容的程序。

这个想法最早来自俄国,在美国做成芯片后因问题多被放弃。

但这并不意味这条路走不通。外国人纯粹从商业考虑,当然不会很坚持。

计算所实际上将这方向暂时放在一边。毕竟他们资源有限,已经满负荷了。

可以说,由于国家投入不足。这么重要的方向没能人继续探索。

建议国家加大投资,不要放过任何重要的机会。还有,由于事关重大,建议将投资成倍提高,在华为芯片部启动一个cpu项目,指令集与龙芯一致,以便将来可用同样的上层软件。

愿网友们尽其所能支持我们自己的cpu。

中科院计算所李国杰:研制龙芯cpu的策略考虑

2002年9月28日中国科学院新闻发言人在中科院计算所迎十六大创新成就展上隆重宣布,在中科院知识创新工程和国家863计划支持下,计算所研制成功龙芯一号通用处理器,已通过产品测试与专家鉴定,可投入商品化生产。一石激起千层浪,社会各界对这一重大成果盼望已久,反映热烈。在龙芯一号cpu研制过程中,我们面临一系列的技术决策。技术路线正确与否不仅影响科研的进度,而且将决定龙芯cpu未来的命运。我国科技界与产业界至今对如何快速而健康地发展我国ic产业,特别是对如何发展cpu产业还没有达成共识。本文以研制龙芯cpu的策略考虑为基础,对发展我国的集成电路设计产业提出一些观点与看法,请教于全国同行,旨在抛砖引玉,希望对决策层尽快做出科学决策有所裨益。

彩屏和弦手机大比拼 户外运动,练出好形体!

一、 跨越与跟踪

我国底子薄、基础差,发展高技术应当以模仿跟踪为主还是争取跨越式发展,已经争论了很多年,科技部制定十五863战略时提出要实现从以跟踪为主到跨越发展的转变,指导思想已经明确。但对于比国外落后十多年的cpu技术,我们有没有后发优势,能不能实现跨越式发展,许多人似乎又有点忧郁,有点信心不足。在网上经常可看到这样的议论:国外芯片公司有成千上万的设计高手,每年投入数十亿美元研究开发经费,中国才投入几千万元人民币,就想做先进的cpu,只能看成是小孩子玩家家。于是就有人建议:中国只能先从芯片封装入手,建几条芯片加工生产线,先做一些美国甚至台湾ic企业现在不想做了的事,等挣到一些钱,跟洋人学到一些本事再考虑先进的芯片设计。这可能是西方某些人心目中的全球经济一体化下的世界分工。

我们必须承认,跨越发展需要一定的条件,包括技术与经验的积累。因此我们应积极吸引外资(包括台资)在中国境内建立芯片加工厂、封装厂、测试厂、半导体设备厂和有关化工原料厂,尽快在国内形成完整的ic产业链。未来3-5年内中国有望成为世界ic产业的重要加工基地,这是我国新的产业增长点,应大力支持发展。

但是,ic加工业是资金高度密集的产业,一条0.18微米生产线,一般要投资15亿美元以上,国外对先进ic加工设备出口中国仍有许多限制,因此:我国在芯片加工方面实现跨越式发展难度相当大。相对而言,芯片设计是智力高度密集型产业,虽然ic设计产业的收入目前只占整个ic产业10%左右,但营业额增长率高于制造业3倍以上。台湾ic设计业98年99年的投资回报率分别为21.6%和39%,比ic制造业的回报率(4.%和12.6%)高几倍。据麦卡锡公司预测,中国国内ic设计业2010年的收入可达100亿美元。中国目前有200多家ic设计企业,真正高水平的设计人才可能不到1000人,但是我国有专业基础从事芯片前端设计的人力资源丰富,许多研究所和大学都有不少从事系统和硬件设计的人才。芯片设计的知识产权和专利很多都体现在系统级设计上,尤其是当进入片上系统(soc)设计时,系统级的创新更加重要。芯片物理设计方面的人才我国非常缺乏,而高水平的物理设计又特别需要经验,这方面人才的培养与引进需要一个过程。但龙芯一号cpu物理设计的成功表明有系统级设计经验的人转入物理设计并不是一件高不可攀的事,入门并不难,只要有一股钻劲,经过几年的积累,我国一定会出现一批物理设计的高手。当然物理设计本身是一门高深的技术,微电子专业的人才是物理设计的主力。因此,我们认为,中国实现ic产业跨越发展的主要希望在芯片

上一篇:万兆以太网物理层编码芯片设计

热门点击

热门点击

- 安森美半导体公司推出的电源管理芯片NCP10

- 芯片封装工艺流程图

- 芯片测试

- 铅酸蓄电池容量恢复器

- 创惟新型USB摄像头控制芯片耗电不到90mA

- CSR无线蓝牙芯片量产 提供顶级音效质量

- Zensys的Z-Wave芯片ZW0301集

- Silicon Labs发表完全集成式AM/

- Maxim推出低功耗、单链路、10/22位串

- 汽车发动机超温报警器

推荐技术资料

推荐技术资料

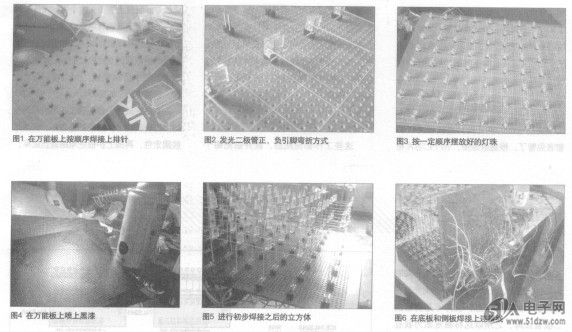

- 单片机版光立方的制作

- N视频: http://v.youku.comN_sh... [详细]

深圳服务热线:13692101218 13751165337

粤ICP备09112631号-6(miitbeian.gov.cn)

公网安备44030402000607

公网安备44030402000607深圳市碧威特网络技术有限公司

付款方式