中国IC设计产业初具规模,0.18开始成为主流设计工艺

发布时间:2007/8/30 0:00:00 访问次数:530

2003年是中国IC设计产业大发展的一年,一批国际和台湾地区公司设计中心向中国大陆转移,海归初创企业不断增加以及既有企业得到进一步成长,整个产业不仅规模成倍扩大,而且发生了一些质的变化。

首先,产业发展模式更加健康,强调赢利和以市场导向。2002年,一些有国家级项目或大学背景的IC设计公司开发出了许多高端芯片,但面临市场化和产业化严峻挑战;同时,一大批规模小、资金实力弱的订单驱动型公司为生存而挣扎,产品线分散且缺乏核心竞争力,因此整个行业的赢利能力很弱。而在2003年,中国公司在市场化、产业化上迈进了一大步,如“星光”系列销量突破1千万,销售额过亿的企业数增长近100%,达到11-12家等。重要的是,更多的IC设计公司积累了一定的技术和资金,开始找到明确的主营方向,着重长远发展。

以六合万通为例,该公司在成立之初与大部分新兴公司一样既开发自有品牌IC,也提供ASIC设计服务。“从事ASIC设计服务是一段痛苦经历,是为了生存所必须做的,”该公司副总裁兼首席技术官陈杰表示,“由于看好WLAN市场的前景,六合万通从2003年开始将重点转向WiFi芯片的开发,并减少ASIC设计代工业务。”

其次,产业链配套趋于完善。2003年,以中芯国际进入量产为标志,中国的芯片制造、测试与封装等配套产业链已基本形成,这为IC设计公司提供了一个起飞的平台。“我们以前面临的问题是这些上游产业不完善,而现在已转向下游的应用问题。”华大电子设计有限责任公司总经理刘伟平表示。方舟科技总裁李德磊也认为,中芯国际进入量产阶段是2003年中国IC产业的一大变化。本次调查显示,首选在大陆流片的公司第一次超过50%,部分原因是一些IC设计公司在海外投片成功后,为了降低成本,在大批量生产时转而选择由大陆的晶圆厂来代工。

本文将结合详细的调查和采访结果,从6个方面重点分析本土IC设计公司的发展和变化。

1、IC设计公司走向两极化

中国的本土IC设计公司大致可以分为三类:一是国资背景的老牌企业,如华虹、大唐微电子;二是科研机构或高校背景的企业;三是海归或私人创办的新兴企业。这些设计公司由于企业性质不同、经营时间长短不同,因而存在较大的差异,具体表现在IC设计工程师数量和销售收入上。

根据此次调查的结果,IC设计工程师数在30人以下的公司所占比例高达50.9%,比去年增长8.1%,这表明2003年新成立的IC设计公司规模普遍较小。另一方面,IC设计工程师数介于101至200的公司比例为9.7%,比去年增长1.1%,这说明一部分有实力的IC设计公司在去年取得良好的发展,正处于不断壮大之中。

销售收入的分布情况与之类似。一方面,46.4%的公司销售收入处于100万美元以下;另一方面,销售额超过1,100万美元的公司有6.0%,超过1,500万美元的比例达到8%。

这些数据显示,大部分新兴公司正处于创业阶段,有的还在开发产品,有的虽然已成功开发出产品,但面临开拓市场的挑战。方舟科技总裁李德磊表示,尽管该公司去年扩招了员工,但现在谈销售收入还没有太大意义。“目前,我们的重点是树立公司形象,使产品得到客户的认可。”他说。不过,他预测,随着方舟与联想、京东方等国内OEM以及慧智等国外OEM展开合作,该公司有望在2004年首次实现盈利。

由于这些公司大都刚开始拓展市场,因此在人员结构上的一个鲜明特点是设计人员所占比例非常高,例如WiFi芯片供应商六合万通公司总共有80名员工,其中80%是设计工程师,在数量上甚至超过了一些老牌的IC设计公司。

相对而言,老牌IC设计公司拥有成熟的产品线,销售收入有望在需求的拉动下取得更大增长。华大电子2003年销售收入达到9000万人民币。该公司总经理刘伟平宣称,2004年华大的目标是实现收入的翻番,达到1.8亿元,增长主要来自于第二代身份证卡IC的销售。另一家也在开发ID卡芯片的公司大唐微电子已经将今年的目标定为冲击1亿美元大关。

2、设计工艺完成升级换代

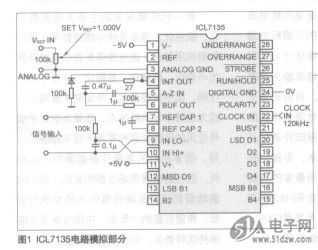

在数字IC开发中,33.1%的公司选择0.35和0.25微米工艺,比去年减少近10%;37.7%的公司选择0.18微米工艺,比去年增加约7%(见图1)。从实际情况来看,已经量产的产品仍然以0.25微米工艺为主,但新产品的开发正在转向0.18微米技术,使其成为当前主流的设计工艺。这一方面是本土IC设计公司技术积累的结果,另一方面,大量海归人士回国创业,推动了技术的升级。海归派由于在国外积累了先进的开发经验,因而设计起点往往比较高。此外,从中国半导体产业的大环境来看,0.18微米工艺是IC设计公司的最佳选择。理由是:

2003年是中国IC设计产业大发展的一年,一批国际和台湾地区公司设计中心向中国大陆转移,海归初创企业不断增加以及既有企业得到进一步成长,整个产业不仅规模成倍扩大,而且发生了一些质的变化。

首先,产业发展模式更加健康,强调赢利和以市场导向。2002年,一些有国家级项目或大学背景的IC设计公司开发出了许多高端芯片,但面临市场化和产业化严峻挑战;同时,一大批规模小、资金实力弱的订单驱动型公司为生存而挣扎,产品线分散且缺乏核心竞争力,因此整个行业的赢利能力很弱。而在2003年,中国公司在市场化、产业化上迈进了一大步,如“星光”系列销量突破1千万,销售额过亿的企业数增长近100%,达到11-12家等。重要的是,更多的IC设计公司积累了一定的技术和资金,开始找到明确的主营方向,着重长远发展。

以六合万通为例,该公司在成立之初与大部分新兴公司一样既开发自有品牌IC,也提供ASIC设计服务。“从事ASIC设计服务是一段痛苦经历,是为了生存所必须做的,”该公司副总裁兼首席技术官陈杰表示,“由于看好WLAN市场的前景,六合万通从2003年开始将重点转向WiFi芯片的开发,并减少ASIC设计代工业务。”

其次,产业链配套趋于完善。2003年,以中芯国际进入量产为标志,中国的芯片制造、测试与封装等配套产业链已基本形成,这为IC设计公司提供了一个起飞的平台。“我们以前面临的问题是这些上游产业不完善,而现在已转向下游的应用问题。”华大电子设计有限责任公司总经理刘伟平表示。方舟科技总裁李德磊也认为,中芯国际进入量产阶段是2003年中国IC产业的一大变化。本次调查显示,首选在大陆流片的公司第一次超过50%,部分原因是一些IC设计公司在海外投片成功后,为了降低成本,在大批量生产时转而选择由大陆的晶圆厂来代工。

本文将结合详细的调查和采访结果,从6个方面重点分析本土IC设计公司的发展和变化。

1、IC设计公司走向两极化

中国的本土IC设计公司大致可以分为三类:一是国资背景的老牌企业,如华虹、大唐微电子;二是科研机构或高校背景的企业;三是海归或私人创办的新兴企业。这些设计公司由于企业性质不同、经营时间长短不同,因而存在较大的差异,具体表现在IC设计工程师数量和销售收入上。

根据此次调查的结果,IC设计工程师数在30人以下的公司所占比例高达50.9%,比去年增长8.1%,这表明2003年新成立的IC设计公司规模普遍较小。另一方面,IC设计工程师数介于101至200的公司比例为9.7%,比去年增长1.1%,这说明一部分有实力的IC设计公司在去年取得良好的发展,正处于不断壮大之中。

销售收入的分布情况与之类似。一方面,46.4%的公司销售收入处于100万美元以下;另一方面,销售额超过1,100万美元的公司有6.0%,超过1,500万美元的比例达到8%。

这些数据显示,大部分新兴公司正处于创业阶段,有的还在开发产品,有的虽然已成功开发出产品,但面临开拓市场的挑战。方舟科技总裁李德磊表示,尽管该公司去年扩招了员工,但现在谈销售收入还没有太大意义。“目前,我们的重点是树立公司形象,使产品得到客户的认可。”他说。不过,他预测,随着方舟与联想、京东方等国内OEM以及慧智等国外OEM展开合作,该公司有望在2004年首次实现盈利。

由于这些公司大都刚开始拓展市场,因此在人员结构上的一个鲜明特点是设计人员所占比例非常高,例如WiFi芯片供应商六合万通公司总共有80名员工,其中80%是设计工程师,在数量上甚至超过了一些老牌的IC设计公司。

相对而言,老牌IC设计公司拥有成熟的产品线,销售收入有望在需求的拉动下取得更大增长。华大电子2003年销售收入达到9000万人民币。该公司总经理刘伟平宣称,2004年华大的目标是实现收入的翻番,达到1.8亿元,增长主要来自于第二代身份证卡IC的销售。另一家也在开发ID卡芯片的公司大唐微电子已经将今年的目标定为冲击1亿美元大关。

2、设计工艺完成升级换代

在数字IC开发中,33.1%的公司选择0.35和0.25微米工艺,比去年减少近10%;37.7%的公司选择0.18微米工艺,比去年增加约7%(见图1)。从实际情况来看,已经量产的产品仍然以0.25微米工艺为主,但新产品的开发正在转向0.18微米技术,使其成为当前主流的设计工艺。这一方面是本土IC设计公司技术积累的结果,另一方面,大量海归人士回国创业,推动了技术的升级。海归派由于在国外积累了先进的开发经验,因而设计起点往往比较高。此外,从中国半导体产业的大环境来看,0.18微米工艺是IC设计公司的最佳选择。理由是:

公网安备44030402000607

公网安备44030402000607